日光寺について

日光寺の歴史

当寺院は鎌倉・室町期のころ、浅野長治公以前に15代続いていたとされ、当時は旧三吉家の祈願寺でした。現在の本尊は不動明王ですが、創建当初は薬師如来であり、真言宗の寺院であったとの記録が残っています。

中途、火災等の為に多くの書伝が消失し、明治の神仏分離令により一時廃寺となりましたが、中興の祖・中原観法法印により、昭和の初めに再興されました。

はじめは石土宗に属し、その後天台宗寺門派(現在の天台寺門宗)を経て、昭和27年に現在の金峯山修験本宗に転派しました。その当時塔頭に抱えていた7ヶ寺すべてを移した功績により「別格本山」の寺格を賜りました。

本宗において、この寺格を有するのは本山吉野山にある東南院、櫻本坊とありますが、地方では当山だけです。

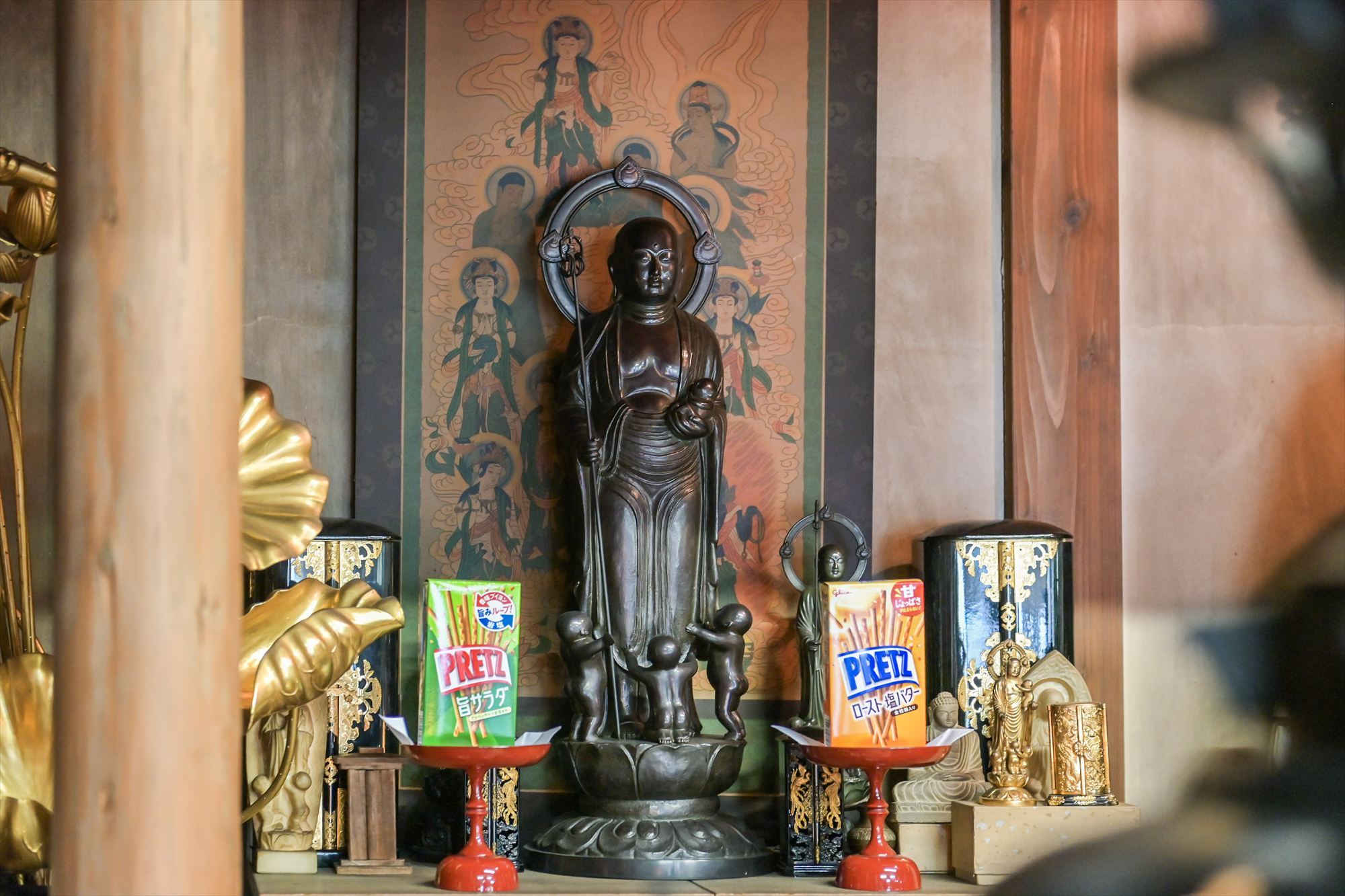

当山の諸尊諸仏

役行者神変大菩薩

日本の正史『続日本紀』にも記される実在の山林修行者です。役行者は634年(舒明天皇6年)に現在の奈良県御所市茅原で誕生しました。

名を役小角(えんのおづぬ)といい、幼い頃より葛城山に入り修行をするなど、山林修行や苦行の末、熊野本宮、音無川より大峯山に入山しました。金峯山山上ヶ岳にて世界平和とすべての魂の幸せを願い一千日の間修行を積まれ、修験道のご本尊・金剛蔵王大権現を感得されたと伝えられています。

修験道について

修験道は、日本古来の山岳信仰に神道や仏教・道教などが混合して成立したもので、山に籠り厳しい修行を重ねていくことで霊力・験力を得ることを目的とした、日本独自の宗教形態です。

修験道は自ら修して、自らその験しを得るところに真髄があります。

修するとは、修験道のご開祖・役行者の教えの道を修することであり、験しを得るとは、単に験力や神仏の加護を獲得することではなく、究極的には自らの菩提心(心の高まり)を得ることに他なりません。

自らの体を使って体験し、精神を高めていくという修験道は、万人に向いた親切な教えであると言えます。

修験道の中心は実践性にあると言われ、「修行得験」「実修得験」と表現されているとおり、深山幽谷に分け入り、命を懸けて修行を行い霊力・験力を開発します。ご開祖の役行者の「修行は難苦をもって第一とす。身の苦によって心乱れざれば証果自ずから至る」という聖句が現代にも伝わっていますが、自ら修して、自らその験しを得るところにこそ修験道の真髄があるのです。

役行者

修験道のご開祖とされる役行者は、『続日本紀』によると634年(舒明天皇6年)、御所市茅原で誕生しました。

名を役小角(えんのおづぬ)といい、幼少の頃より葛城山に入るなど山林修行や苦行の末、金剛蔵王大権現を感得され、修験道の基礎を開かれたと伝えられています。

やがて修行を重ねるうちに強固な精神力と煩悩を克服した境地に達し、呪術家としての名声は天下に鳴りわたりました。

役行者は終生を在家のまま通されたことから、「在家の生活を守ったまま仏道に叶う生き方を見つけていく、自らを高めていく」…ここに修験道の真骨頂があります。

寺院概要

| 住所 | 〒728-0014 広島県三次市十日市南3-12-6 |

| 電話番号 | 0824-62-3333 |

| FAX番号 | 0824-62-4102 |

| 受付時間 | 8時~17時 |

年中行事

1月

- 1~2日

修正会 - 3日

新春滝開き・初護摩供

1~2月

- 入寒~2月中旬

托鉢寒修行

2月

- 3日

節分会

4月

- 28日

春季大祭

7~9月

- 7月1日~9月中旬

托鉢土用修行

7月

- 7月中

石土山入峰修行 - 28日

夏季大祭

8月

- 10~16日

盂蘭盆会(棚経)

10月

- 28日

秋季大祭

12月

- 23日

年納め護摩供

毎月

- 19日

脳天大神月例護摩供 - 28日

本尊月例祭(先祖供養・護摩供)

行事に関するお知らせはこちらからご確認いただけます。

住職挨拶

当山のホームページへ、ようこそお越しくださいました。

こちらは広島県の北部、三次市にあります山々に囲まれたお寺であります。

今からおよそ100年ほど前に、私の曽祖父がこの地を夢のお告げにより発見して以来、多くの方々の悩みや苦しみを払い、また地域の発展とともに、当山も多くの教信徒の皆さまをお迎えするお寺になりました。

この度、ホームページを刷新するにあたり、今までお越しになっていた信者様はもとより、これまで仏事に興味を持たれていなかった方々へ少しでも関心を持っていただくこと、開かれた近づきやすいお寺にするべく、日々精進しているところであります。

当山では、従来のご祈祷や先祖様へのご回向はもちろんのこと、いろいろな体験修行などを通じて、広く皆様方へ訪れやすい血を目指しております。これが皆様の目に留まり、お寺のことに関心を持っていただけることが出来れば幸いです。

住職中原観玄